目次

評価・感想

この記事の要点解説

1.ガラス越しの記憶 犬猫とホールが消えていく国で

風は冷たいが、桜の花びらだけは季節を間違えたように舞っていた。

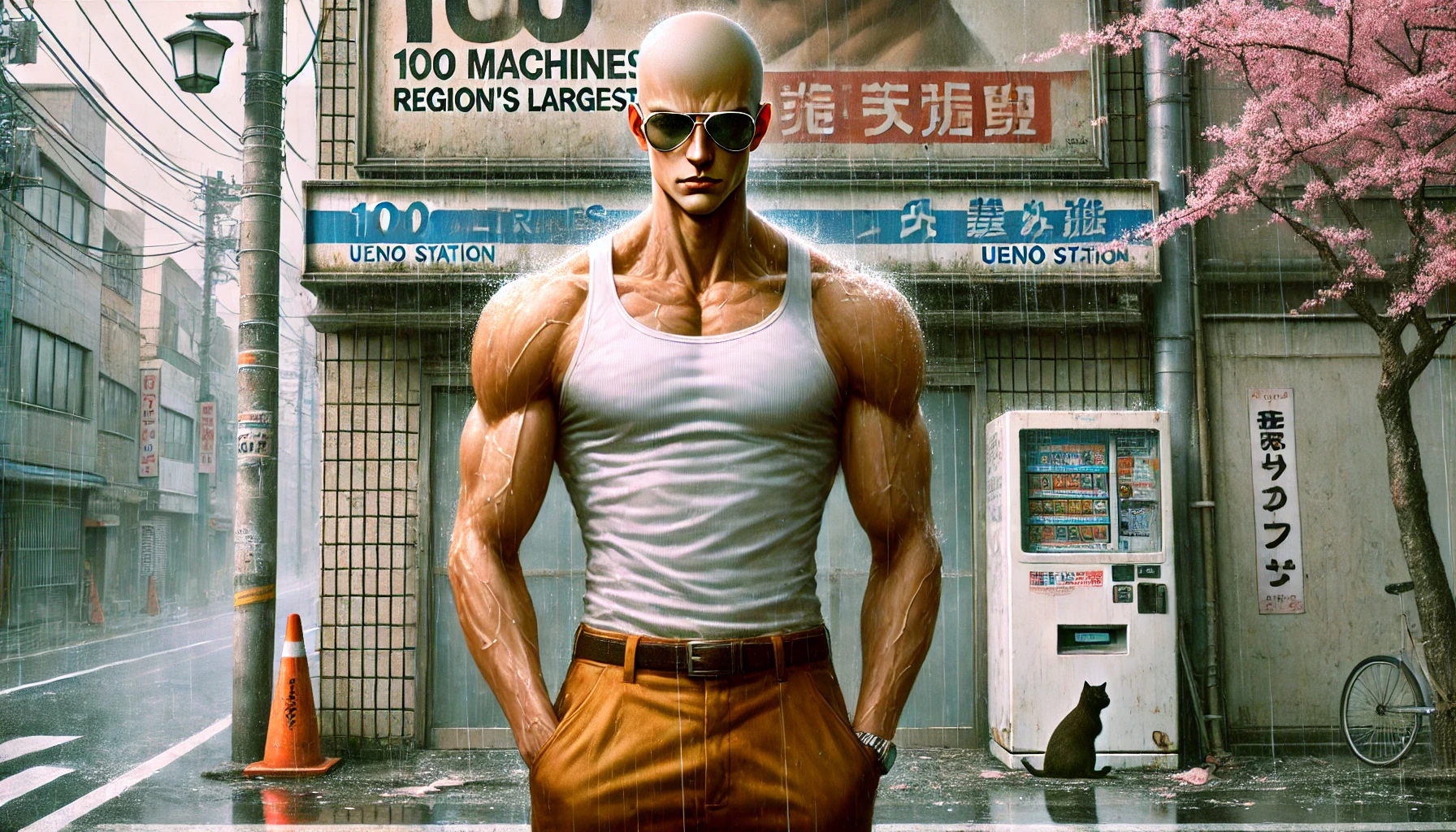

パチンコ太郎は、傘を差さずに立ち尽くしていた。上野駅前。雨に滲む街の景色は、まるで古い映画のスクリーンを眺めているように白くぼやけていた。ロータリーの角に位置していたホール――そこはかつて、午前から列ができるほどの熱狂の舞台だった。いま、その建物はシャッターが錆び、ガラスは割れ、壁面の看板は風にあおられてバタバタと軋んでいた。

彼の視線の先、空きホールの奥に見えたのは、色褪せたポスターの断片だ。そこには「地域最大級!1000台設置」とあるが、今や見る者もいない。ただ風だけが、その誇張された言葉を空中に舞い上げていた。

彼の手元の新聞には、別の数字が記されていた。「2023年度、殺処分された犬猫9,017匹。初の1万匹以下」

パチンコ太郎は、その数字に静かに目を細めた。

かつては122万匹。減ったことは確かに希望と見える。しかし、その裏側に潜む「見えない悲劇」に彼の思考は沈んでいた。行政が引き取りを拒否し、施設に長く閉じ込められる命。

「命に値段がつく社会。その値段が、出玉以下ってわけか」

声には怒りが混ざっていた。だが、それは怒鳴り声ではなく、氷のように冷たい静かな怒り。

彼の脳裏には、真っ暗な収容所の隅に蹲る猫の姿が浮かんだ。新しい飼い主は現れない。病気と判断され、譲渡対象から外される。

一方で、ホールでは光と音と風が無数に流れ、わずかな「当たり」に群がる客たちが吸い込まれていた時代。

その熱狂と、今この街の寒々しい沈黙。その落差にパチンコ太郎は眩暈を覚えた。

「かつての熱は、もう死んでる」

スーツ姿の男が傘を斜めに差しながら通り過ぎ、こう呟いた。「もう、行く意味ないよね。負けに行くの、もう疲れた」

彼の言葉に、パチンコ太郎は答えなかった。答える必要などない。すでにそれは、全国6,082店舗まで減少した営業ホール数が語っている。

かつて隆盛を極めた遊技場の栄光も、今では消えかけたネオンサインの残光にすぎない。

「この国は、失っている。感情を、責任を、そして遊技という“熱狂”すらも」

猫の鳴き声が、どこからか微かに聞こえた。パチンコ太郎は立ち止まり、周囲を見渡す。見つけたのは、コンビニの裏手で震えている一匹の黒猫だった。

「捨てられたのか…」

雨に濡れたその毛並みは、まるで打ち捨てられた客のように見えた。

「この街に、もう拾い上げる手はない」

彼は一歩だけ、猫に近づき、何もせず立ち尽くした。どちらにせよ――猫も、ホールも、誰にも見向きされなくなったのだ。

パチンコ太郎は再び歩き出した。焼けたコンクリートの匂い、パチンコ玉の消えた音。すべてが静かに、記憶の底に沈んでいった。

2.「愛した記憶」が仇になる時代、ホールに残るのは魂の空席

ファンの言葉はいつも、太郎の心をざらつかせた。

「もう、何年も行ってない。好きだったんだけどな。今は勝てる気もしないし、感情を置いてこられるような場所じゃなくなった」

その言葉は、春の風の中に消えていく花びらのように、静かに胸に刺さる。かつて心を震わせた音、隣の知らない誰かと分かち合った喜び、台のハンドルを回す指に伝わる微かな希望。あのすべてが、今ではただの錯覚だったのかもしれない。

「今年に入って400万近く負けてる。今の機械、明らかにおかしい」

「当たる気がしない。演出は騒がしいだけで、出玉は冷たく消えていく」

「設定も釘も、店が抜くことしか考えてない」

ホールの中に響くのは、もはや歓喜ではなく沈黙だった。黙って消えていく客たちの背中には、すべてを悟った諦めの影があった。

パチンコ太郎は、かつての記憶にすがるように空になったホールを見つめた。

「誰かが言っていた。これは“遊技”じゃない、“搾取”だってな」

その通りだった。どれほど期待しても、結末は決まっていた。先バレは来るが、当たりはこない。ミドルスペックでも、ライトでも、打てば打つほど吸い込まれる。それは麻薬に似ていた。

一発逆転が魅力だったはずの世界が、今や「一発沈没」の沼になっていた。

「責任は果たす。それが政治家だ」

その名言を口にしたとき、太郎の眼には確かに光が宿っていた。これは業界の話ではない。個人の、生きるための選択なのだ。

彼が見据えるのは、未来ではない。かつてあった情熱の“死に際”だった。

パチンコ太郎は、残されたわずかな希望のかけらすらも、手に取ろうとしなかった。それはすでに誰かが握り潰し、踏みにじり、ホールの床に埋め込まれていた。

「誰がやった? 答えは簡単だ。あの白服どもと、機械を作る“あの男”たちだ」

彼の背後には、もう誰もいない。

パチンコ太郎はその孤独を背負い、歩き続けるしかなかった。

期待は、もうホールにはない。愛した記憶は、傷として残り、癒えることはない。

パチンコ太郎の影は、夕暮れの舗道に長く伸びていた。

それは、もう二度と振り返らないと誓った者の影だった。

以下、本文を参照してください。

ファンによる感想の分析

パチンコ離れ深刻 去年より800店減少の6082店 売り上げ30兆円から11兆円に減少パチンコ産業は最盛期の1995年の売上30兆円から2023年には11兆円

2023年の総売上高は11兆1525億円となり対前年比で1.9%減少した。

2024年8月末時点での全日遊連加盟パチンコホールの営業店舗数は、前月比24店舗減の6,082店舗(前年同月比390店舗減)

帝国データバンクでは、企業概要ファイル「COSMOS2」(147 万社収録)の中から、2018 年~2023年の各年において業績が判明している「パチンコホール経営法人」を抽出。法人数や売上高合計、損益について調査・分析した。前回は2023年6月22日に発表。

1. 終わりを誰も驚かなくなった国の風景

ニュースの見出しに、もはや目を止める者はいない。「店舗数減少」「売上激減」「法人解散」。この話題を巡るネットユーザーの声には、怒りも悲しみもなかった。あったのは、「またか」という既視感と、「終わったな」というため息だけだった。

ある投稿者は、こう呟いた。「こんなもの、十年前に終わってた」。その言葉には後悔も驚きも含まれていない。予測の的中に対する快感すらない。ただ、あまりにも何度も同じ風景を見せられた結果、人は驚くことをやめたのだ。

パチンコ店が潰れた。誰もがその報せを聞いても足を止めない。街の風景から、音がひとつ消えただけのこと。騒がしかった騒音が消えたからといって、誰かが拍手するわけでもない。静けさを歓迎する声すらない。

「それでも、どうせまたどこかに建つだろ」「潰れて当然。遅すぎたくらいだ」という冷たい言葉が、無数に流れていく。皮肉や嘲笑ではない。それは感情の死体だ。

比喩を探すなら、「ゴミの山が少し片付いた」と言えば近い。誰もその場所を掃除しようとはしない。誰かが勝手に片付けてくれたのなら、それで構わない。ありがとうも言わない。ただ、「やっとか」と呟く。

この投稿群の空気を一言で表せば、「過去が片付いていく音」である。誰も涙を流さず、誰も写真を撮らず、ただ瓦礫の片隅で風が吹いているだけ。

「昔はよかった」という懐古もない。「もう駄目だ」と嘆く絶望もない。「潰れた」と聞いても、それはもう「寒くなったね」と同じ季節の変化に過ぎない。

かつて、街には台の光と客の声があふれていた。だが、その光も声も、すでに過去の幻影となった。「駅前のあそこ、潰れたらしいよ」「そりゃそうだろ。誰もいなかったもんな」というやり取りが、夕暮れのコンビニの前で交わされる。それ以上の会話はない。誰も続きを求めていない。

そして、次の週にはまた別の店が消えていく。人々はその都度、同じ言葉を繰り返す。「またか」「もういいよ」「全部消えろ」。その言葉には、怒りも呆れもない。むしろ、ようやく何かが終わってくれたことに対する安堵の気配すらある。

かつての賑わいに思い出を馳せる者は、もう現場にはいない。撤去される看板を見上げるのは、通りすがりの老人と、スマホで写真を撮る不思議な若者だけ。

終わったという言葉は、誰かが叫ぶものではなく、風景の中で自然と染み込む現実となった。

気がつけば、街は少し静かになっていた。パチンコの音が消えた街に、誰も違和感を抱かなくなったその時、確かにひとつの時代は死んだのだ。

2. 否定も擁護も意味を失い、ただ静かに見送られる光景

「全部潰れちまえ」と吐き捨てる声と、「どうせ潰れないだろ」と嘲る声が、奇妙なハーモニーを奏でていた。相反するはずの二つの感情が、どちらも冷たい風のように通り過ぎる。その風景に共通するのは、怒りですらないという事実だった。

この話題を巡るネットユーザーの反応を分類するなら、支持と拒絶という単純な対立ではない。「否定しているわけじゃない」「応援する気にもなれない」という静かな分岐点に、誰もが立ち尽くしている。

かつては、「規制のせいだ」「客のマナーが悪い」などと熱を込めて議論が交わされた時代もあった。だが今、そんな言葉は出てこない。熱が冷めきった氷の議場で、誰も手を挙げようとしない。

肯定的な声もあるにはある。いわく「レバブルは人類の発明」「液晶技術はすごい」「技術革新は目覚ましい」。だが、それらはまるで沈みゆく船の装飾を称える声だ。「沈むのはわかっているけど、ドアの彫刻は綺麗だった」と言っているようなものである。

一方の否定派は、もはや語彙すら失っている。「通路」「誰も触らない」「回収」「ゴミ」。その言葉の奥には、かつての怒りが溶けてできた静かな水たまりが広がっている。

冷笑が支配する中、「どうでもいい」という言葉が力を持つ。これは意見ではなく、すべてを終わらせる呪文である。

かつての栄光を語る声すら、すでに冗談になっている。「昔の羽根モノは良かったよな」「あの頃は1万円で粘れた」──それはもう、自虐を込めた懐古であり、死んだものを笑う文化である。

肯定・否定・中立の割合を、あえて抽象的に描くならばこうなる。

肯定:冷めた尊重 10%

否定:疲れ切った拒絶 60%

中立:諦めを含んだ静観 30%

この数字の冷たさが、そのままこの業界が置かれた空気を語っている。

「やっぱり終わりか」「こんな場所、まだあったのか」という言葉が、どの意見にも等しくのしかかっている。議論を成立させるための「希望」や「期待」がすでにない。

そして、その風化を止めようとする者はいない。誰も旗を振らず、誰も悲鳴を上げない。すべてが静かに、燃え尽きた灰の中で意味を失っていく。

この章において、最も印象的だったのは、「全部なくなればいいよ。でも自分のマイホだけは残ってほしい」という声だった。それは、破滅を願いながら、自分の椅子だけは守りたいという人間の本音であり、ここに集う者たちの矛盾そのものだった。

誰もこの構造を肯定も否定もできない。だからこそ、「沈黙」が圧倒的な力を持ち始めている。

3. 静かなる疲弊と、終末装置としての構造

ネットユーザーの投稿群には、ある種の諦念が滲んでいた。「またか」「何も変わらない」という声が繰り返されるたび、それがどれほど根深いものかを痛感させられる。ここで語られているのは、単なる遊技機の評価ではない。業界の骨格そのものが壊れているという前提で、すべての話が進められているのだ。

釘は締められ、設定は下げられ、還元率は削られる。演出は派手になる一方で、出玉の実感は薄れていく。誰もが知っているのに、誰も止められない。そんな状況に向けて、投稿者たちは「もうこの仕組み自体が壊れてる」と吐き捨てるように言った。

これは“劣化”ではない。“恒常化した死”だ。呼吸はしているように見えても、内臓は機能していない。営業という名の人工呼吸器で延命されているだけのゾンビ構造にすぎない。

「半年後には通路」「誰も座ってない」──この終末ビジョンは、もはや予測ですらない。投稿者たちは、起きる未来をすでに経験済みであり、その場面の再生を見せられているに過ぎない。

警察庁、保通協、各団体の関係性に言及する声もある。「誰が責任取るんだ」「どうせまた曖昧な規則で逃げる」といった罵倒が並ぶ。変える気がない者たちが、動かないことで仕組みを腐らせた。その結果が、今この景色に表れている。

三店方式の換金構造を前提としながら、誰もそれに触れず、しかし誰も信じていない。「見て見ぬふりを続ける関係者の末路がこれか」という言葉には、誰かを責めるというより、責任を問う行為すら意味をなさなくなった無力感がにじむ。

この構造の歪さは、台の中身にまで及んでいる。「設定6でも勝てない」「天井まで吸い込まれて終わり」──そんな投稿が無数に並ぶ。仕組みは生きているように見えて、出すことを前提に作られていない台が、回らない釘の中で静かに客を溺死させている。

店長も苦しい。設定を入れても客が来ない。だからまた抜く。抜けばさらに客が離れる。蟻地獄のような循環が、もはや日常と化している。

メーカーに対しても同様の諦めがある。「売るためにだけ作られた台」「もう開発費の回収が目的化してる」という見方が広がっている。もはやプレイヤーを楽しませようという意思は見えず、買ってもらうことだけが目的の製品が、バグのように市場に残っている。

関係者たちは誰もが言う。「変えるのは難しい」「仕方がない」「前もそうだった」。その“仕方なさ”が、今の全てを生んでいるのだ。

投稿群には、わずかながらも怒りの火種が残っていた。「変えられたはずだ」「これ以上壊すな」という声もある。しかし、それは叫びではなく、人に聞かれることを前提としていない独白だった。

それは祝福でも呪詛でもない。ただ潮が引くようにすべてがなくなっていくのを見つめているだけだった。

4. 墓標に花はない──語られすぎた結末の冷たい断面

この話題にこれほど多くの声が集まった理由。それは、終わりがあまりにも“当然”すぎたからだ。驚きがなかった。怒号もなかった。ただ、薄く、鋭く、「ああ、やっぱり」と呟かれる静かな終末が、ひとつの騒音を封じ込めた。

語られた言葉の多くが、事後処理のようだった。「昔はよく通った」「そういえばあの台、最後まで出なかったな」「たまに行ってたけど、ここ最近は足が遠のいてた」。まるで、亡くなった人の顔をぼんやりと思い出すような回顧。そこには未練もなければ、悲しみもない。

「どうせ何も変わらない」「誰が潰れても同じ」。それらは意見ではなく、もはや習慣化した結論である。変化を信じた者が負け、仕組みに抵抗した者が消えていったあと、残されたのは、語ることに意味を見出さない者たちの沈黙だけだった。

興味本位の第三者が嘲笑する。「まだ打ってたやつ、マジで養分だったな」。だがその言葉すら、痛烈ではない。それは乾いた落書きにすぎない。感情の込められていない冷笑は、最も深い断絶を生む。

振り返れば、この業界はずっと「なかったことにされてきた」。誰も目を合わせようとせず、誰も触れようとしなかった。テレビからは消され、政治家は話題にせず、ファミリー層は店舗の前を早足で通り過ぎた。

それでも確かに存在し、光と音を放ち、金を飲み込み、人を黙らせた巨大な塊が、今になって静かに崩れていく。

その終わりを誰も報道しない。誰も拍手しない。テープカットもない。ただ、客が来なくなり、電気が落ち、シャッターが降りる。

「通路になった」と呼ばれた店舗には、もはや通る人さえいない。ガラス越しに見えるのは、空の椅子と埃をかぶった役物。かつては色とりどりの光を放っていたそれらが、今では廃墟に咲く蛍光灯のように痛々しい。

ある投稿には、こう書かれていた。「店が潰れても誰も気づかない。閉店の張り紙すら見向きもされない」。それが、すべてを語っている。

このニュースが象徴しているのは、単なる閉店ではない。誰にも惜しまれずに消えていく文化の末路である。

泣く者も、怒る者も、引き止める者もいない。すべてが、ただ「仕方ない」と呟きながら背を向けていく。

ここで断言しよう。

もう誰も、この遊技の行方を気にしてはいない。

それがこの話題の結末であり、

そしてこの国が下した、何よりも冷たい判決である。

識者による解説

ひとつの記事を作る速度の計測中。結局画像を生成する時間が一番かかる。もっと効率をあげて記事量産体制をつくる。

みてないけど、元遊技者が語るようなスレの中身はいつも通りのやつだろうけどね。

過去記事・コメント欄はこちら